Der Quallennebel und der Affenkopfnebel sind zwei beeindruckende Deep-Sky-Objekte, die sich in einer für Astrofotografen besonders spannenden Himmelsregion befinden. IC 443, besser bekannt als Quallennebel, liegt im Sternbild Zwillinge in unmittelbarer Nähe zum hellen Stern Eta Geminorum. Es handelt sich bei diesem Objekt um einen klassischen Supernova-Überrest, der vor etwa 3.000 bis 30.000 Jahren durch die gewaltige Explosion eines massereichen Sterns entstanden ist. Heute dehnt sich die dabei abgestoßene Gaswolke über eine Distanz von etwa 70 Lichtjahren aus und erinnert in ihrer Form an eine Qualle mit langen Tentakeln.

Im Gegensatz dazu ist der Affenkopfnebel mit der Bezeichnung NGC 2174 ein klassischer Emissionsnebel, der bereits zum nördlichen Teil des Sternbilds Orion gehört. Dieses Objekt fungiert als riesige Sternentstehungsstätte, in der junge, heiße Sterne das umgebende Wasserstoffgas zum Leuchten anregen. Sein markanter Name rührt von der charakteristischen Form her, die bei entsprechender Ausrichtung an das Profil eines Makaken erinnert.

Beide Nebel liegen am Nachthimmel scheinbar nah beieinander, obwohl sie in Wirklichkeit Tausende von Lichtjahren voneinander entfernt sind. Der Quallennebel befindet sich in einer Distanz von rund 5.000 Lichtjahren, während der Affenkopfnebel mit etwa 6.400 Lichtjahren noch tiefer im All liegt. Für Beobachter bilden sie zusammen mit dem offenen Sternhaufen Messier 35 ein beliebtes Panorama für Weitfeldaufnahmen. Während der Quallennebel vor allem durch seine filigranen Schockfronten fasziniert, beeindruckt der Affenkopfnebel durch dichte Staubsäulen und helle Ionisationsfronten. Beide Objekte unterstreichen die dynamische Natur unseres Universums, vom gewaltsamen Ende eines Sterns bis hin zur Geburt neuer Sonnen.

Der Quallennebel (IC 443)

Der sogenannte Quallennebel, in der Astronomie unter der Bezeichnung IC 443 bekannt, ist ein faszinierendes und komplexes Objekt am nächtlichen Himmel. Er befindet sich im Sternbild Zwillinge (Gemini), etwa 5.000 Lichtjahre von der Erde entfernt, und stellt einen der am besten untersuchten Supernova-Überreste in unserer Milchstraße dar.

Seinen Namen verdankt der Quallennebel seiner charakteristischen Form: Lange, leuchtende Filamente aus Gas und Staub erinnern auf astronomischen Aufnahmen an die Tentakel einer Qualle, die durch den Kosmos zu schweben scheint. Diese optisch eindrucksvolle Erscheinung ist das Ergebnis eines gewaltigen kosmischen Ereignisses – der Explosion eines massereichen Sterns vor rund 30.000 Jahren.

Bei einer Supernova wird die äußere Hülle eines sterbenden Sterns mit enormer Energie in den interstellaren Raum geschleudert. Diese Materiewolken prallen mit hoher Geschwindigkeit auf das umgebende Gas und setzen es dadurch zum Leuchten an. Im Fall von IC 443 ist diese Wechselwirkung besonders eindrucksvoll, da der Nebel mit einer dichten Molekülwolke kollidiert. Diese Begegnung erzeugt Schockwellen, die Gasmoleküle erhitzen und dabei spezifische Strahlung aussenden – insbesondere im sichtbaren, infraroten und Röntgenbereich. Dies ermöglicht Astronomen, den Nebel in verschiedenen Wellenlängen zu untersuchen und wertvolle Informationen über die Physik solcher Explosionen zu gewinnen.

Was IC 443 zusätzlich interessant macht, ist die Nähe zu einem kompakten Neutronenstern oder Pulsar, der als Überbleibsel des explodierten Sterns gilt. Er bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit vom Zentrum der Explosion fort und trägt zur Komplexität des Systems bei. Der Quallennebel ist also nicht nur ein ästhetisch reizvolles Objekt, sondern auch ein Schlüssel zum Verständnis der Spätphasen stellarer Entwicklung, der Struktur des interstellaren Mediums und der Entstehung schwerer Elemente, die durch Supernovae ins All geschleudert werden.

Für Astrofotografen stellt der Quallennebel eine besondere Herausforderung dar: Er ist sehr lichtschwach und erfordert lange Belichtungszeiten sowie empfindliche Kameratechnik, um seine filigranen Strukturen sichtbar zu machen. In schmalbandigen Aufnahmen, vor allem mit Hα- und OIII-Filtern, tritt seine leuchtende Tentakelstruktur besonders eindrucksvoll hervor. Trotz seiner relativen Nähe zur Erde ist IC 443 am Himmel kein auffälliges Objekt für das bloße Auge – seine Schönheit offenbart sich erst durch die moderne Astrofotografie.

Insgesamt ist der Quallennebel ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie aus der gewaltsamen Zerstörung eines Sterns ein spektakuläres, kunstvoll geformtes Objekt entstehen kann, das uns nicht nur zum Staunen bringt, sondern auch unser Wissen über die Vorgänge im Universum bereichert.

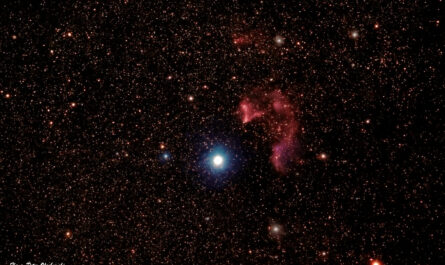

Der Affenkopfnebel (NGC 2174)

Der sogenannte Affenkopfnebel, astronomisch als NGC 2174 bekannt, ist ein eindrucksvolles Emissionsnebelgebiet im Sternbild Orion, nahe der Grenze zum Sternbild Zwillinge. Seine eigenwillige, in Aufnahmen affenkopfähnliche Struktur verlieh ihm den populären Namen. Mit einer Entfernung von etwa 6.400 Lichtjahren zur Erde zählt er zu den markantesten Sternentstehungsregionen unserer galaktischen Nachbarschaft.

Der Affenkopfnebel besteht aus riesigen, leuchtenden Wolken aus ionisiertem Wasserstoffgas, in denen neue Sterne geboren werden. Diese Art von Nebel wird als H II-Region bezeichnet – ein Gebiet, in dem energiereiche Strahlung junger, heißer Sterne das umliegende Gas anregt und zum Leuchten bringt. Diese Strahlung, hauptsächlich im ultravioletten Bereich, stammt von massereichen, sehr heißen Sternen, die sich im Inneren oder in der Nähe des Nebels befinden und ihn gleichsam von innen heraus zum Glühen bringen.

NGC 2174 ist nicht nur ein optisch faszinierendes Objekt, sondern auch ein aktives Sternentstehungsgebiet. Innerhalb der dichten Gas- und Staubwolken kollabieren unter der eigenen Schwerkraft kleinere Regionen und formen neue Sterne – ein Prozess, der Millionen Jahre dauert und tief im Inneren des Nebels verborgen liegt. Die dabei entstehenden jungen Sterne geben wiederum energiereiche Strahlung ab, die die umgebenden Gaswolken auflöst und neue Strukturen formt. Diese Wechselwirkungen schaffen bizarre Formen und Silhouetten aus Gas und Staub, die auf astronomischen Bildern an eine Landschaft aus einer anderen Welt erinnern.

Was den Affenkopfnebel besonders macht, ist seine komplexe und plastische Struktur. In hochauflösenden Aufnahmen von Teleskopen wie dem Hubble-Weltraumteleskop oder großen bodengebundenen Observatorien erscheinen dichte Säulen und Bögen, die von interstellaren Winden geformt wurden. Diese Strukturen ähneln jenen, die man auch in berühmten Sternentstehungsregionen wie den „Säulen der Schöpfung“ im Adlernebel findet. Solche Gebilde fungieren als kosmische Brutstätten, in denen sich aus interstellarem Material neue Sterne und Planetensysteme formen können.

Der Affenkopfnebel bietet auch für Astrofotografen ein lohnendes Motiv. In Schmalbandaufnahmen mit Hα-, OIII- und SII-Filtern zeigt sich der Nebel besonders farbenreich und detailreich. Die Vielfalt an Strukturen, die Tiefenwirkung und die fast skulpturale Ausprägung seiner Gasformationen machen ihn zu einem beliebten Objekt für lange Belichtungen und künstlerisch anspruchsvolle Aufnahmen.

Insgesamt ist der Affenkopfnebel ein eindrucksvolles Beispiel für die Dynamik und Schönheit kosmischer Prozesse. Er erinnert uns daran, dass auch in den Tiefen des Weltraums Geburt, Wandel und Zerstörung untrennbar miteinander verbunden sind – und dass jede leuchtende Gaswolke mehr ist als ein schöner Anblick: Sie ist der Schauplatz grundlegender Vorgänge, durch die Sterne – und letztlich auch Leben – entstehen.

Aufnahmedetails:

Aufnahmedatum: 13.02.2018

Objektiv: Samyang 135mm f/2 ED UMC

Kamera: Canon EOS 60 Da

Montierung: iOptron Skytracker

Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors: ISO3200

Belichtungszeit: 65 Einzelbilder mit je 120 Sek. (Gesamtbelichtung: 130 Min.)

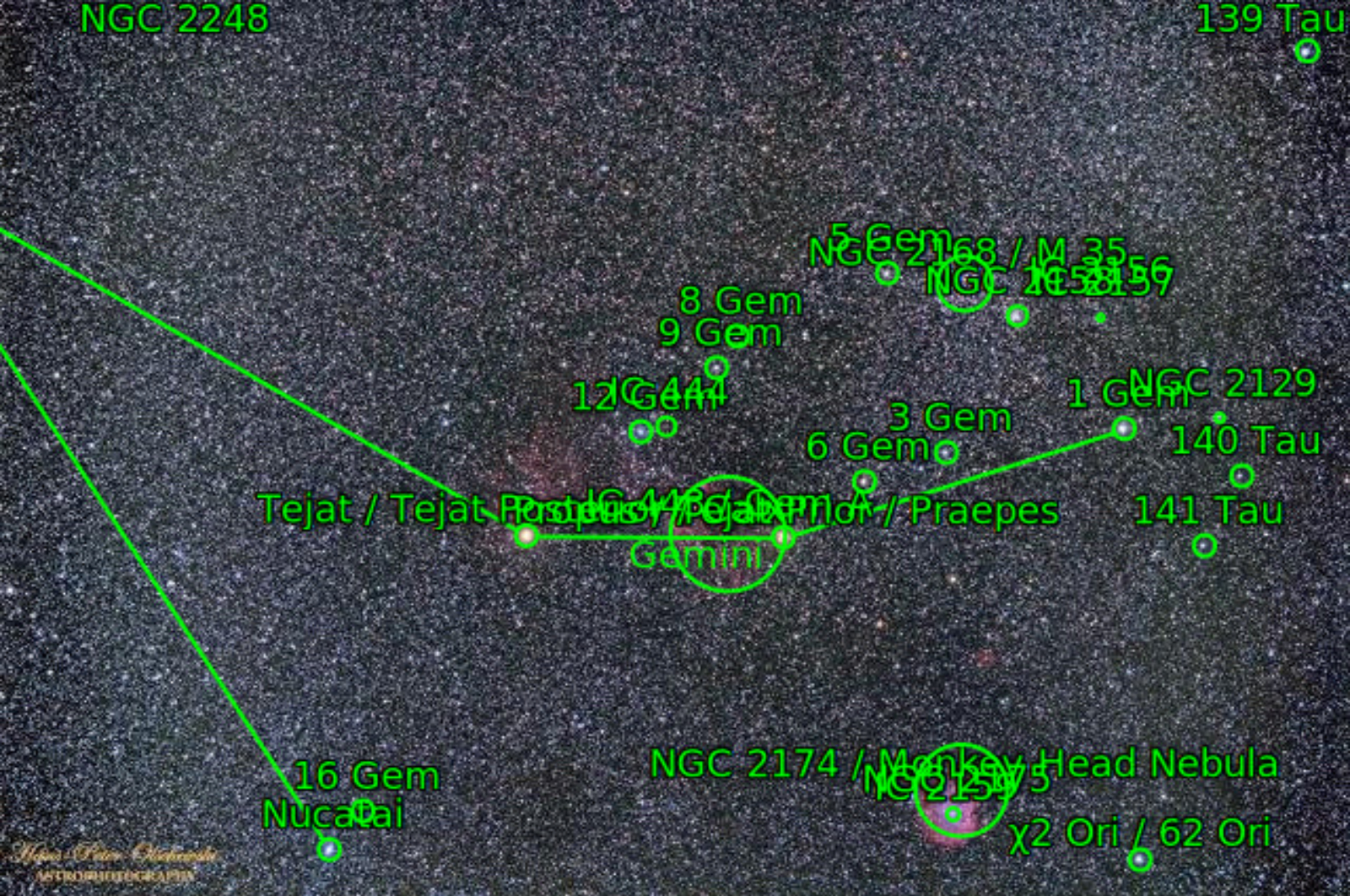

Die Astrometrie des Fotos

Das Sternbild Zwillinge beherbergt in seinem westlichen Bereich eine außergewöhnliche Dichte an astronomischen Objekten, die von markanten Einzelsternen bis hin zu komplexen Nebelstrukturen reichen. Die Sterne Tejat Posterior, auch bekannt als My Geminorum oder Calx, und Tejat Prior, der als Eta Geminorum oder Propus bezeichnet wird, bilden die markanten Füße der mythologischen Zwillinge. In unmittelbarer Nachbarschaft zu diesen hellen Fixsternen finden sich weitere Komponenten wie Nucatai sowie die Sterne 1, 3, 5, 8 und 16 Geminorum, welche die feineren Konturen dieser Himmelsregion zeichnen. Diese Sterne dienen oft als Orientierungspunkte, um die tiefer im Raum liegenden Schätze wie den offenen Sternhaufen M 35 aufzuspüren. M 35, katalogisiert als NGC 2168, ist ein prachtvoller Haufen aus Hunderten von Sternen, der in dunklen Nächten bereits mit bloßem Auge als nebliger Fleck erkennbar ist. Direkt daneben erscheint der deutlich weiter entfernte und kompaktere Sternhaufen NGC 2158, der einen reizvollen Kontrast zum Vordergrundobjekt bietet. Die Region ist zudem von den Überresten gewaltiger stellarer Ereignisse geprägt, allen voran der Supernova-Überrest IC 443, der aufgrund seiner charakteristischen Filamente auch Quallennebel genannt wird. Dieser Nebel, der oft mit der Radioquelle Gem A in Verbindung gebracht wird, zeigt die Wechselwirkung zwischen einer Schockwelle und interstellaren Gaswolken. In der Nähe von Eta Geminorum befindet sich zudem der Reflexionsnebel IC 444, der das Licht der benachbarten Sterne streut. Nur ein kurzes Stück entfernt überschreiten wir die Grenze zum Orion, wo der spektakuläre Affenkopfnebel NGC 2174 als Geburtsstätte neuer Sonnen fungiert. Auch die Sterne Chi2 Orionis und 139 Tauri markieren die Übergänge zu den benachbarten Sternbildern Orion und Stier und vervollständigen das großflächige Himmelsareal. Die gesamte Umgebung ist ein Paradebeispiel für die Dynamik unserer Milchstraße, da hier Sternentstehung und Sternentod räumlich nah beieinander liegen. Für Astrofotografen bietet diese Konstellation aus farbenfrohen Emissionsnebeln und glitzernden Sternhaufen eines der lohnendsten Motive am Winterhimmel. Die präzise Bestimmung all dieser Objekte erfolgt heute meist über automatisierte Verfahren, um die wissenschaftlichen Daten korrekt zuzuordnen. Letztlich verdeutlicht diese Liste, wie reichhaltig und vielschichtig selbst ein kleiner Ausschnitt unseres Nachthimmels bei genauerer Betrachtung sein kann.

Das ist eine faszinierende Liste von Himmelsobjekten, die sich fast alle im Sternbild Zwillinge (Gemini) oder in dessen unmittelbarer Nachbarschaft an der Grenze zu den Sternbildern Stier (Taurus) und Orion befinden.

Sterne (Hauptsterne und Einzelsterne)

- Tejat (Tejat Posterior / Calx / μ Gem / 13 Gem): Dies ist der Stern My Geminorum. Er wird oft „Tejat Posterior“ (der hintere Fuß) oder „Calx“ (die Ferse) genannt. Es ist ein Roter Riese am Fuß des Zwillings Castor.

- Propus (Tejat Prior / Praepes / η Gem / 7 Gem): Dies ist Eta Geminorum. „Tejat Prior“ bedeutet „der vordere Fuß“. Er ist ein veränderlicher Roter Riese.

- Nucatai (ν Gem / 18 Gem): Der Stern Ny Geminorum. Ein blau-weißer Riese, der ebenfalls im Bereich der „Füße“ der Zwillinge liegt.

- 1 Gem, 3 Gem, 5 Gem, 8 Gem, 16 Gem: Dies sind Sterne, die mit ihren Flamsteed-Nummern bezeichnet werden. Sie gehören alle zum Sternbild Zwillinge und bilden die feineren Linien des Sternbilds.

- χ2 Ori (62 Ori): Chi2 Orionis, ein extrem leuchtkräftiger blauer Überriese im Sternbild Orion.

- 139 Tau: Ein Stern im Sternbild Stier (Taurus), der sich nahe der Grenze zu den Zwillingen befindet.

Deep-Sky-Objekte (Nebel und Sternhaufen)

Diese Objekte sind besonders bei Astronomen beliebt, da sie teilweise spektakuläre Strukturen aufweisen.

- M 35 (NGC 2168): Ein bekannter offener Sternhaufen im Sternbild Zwillinge. Er ist bereits mit bloßem Auge als schwacher Schimmer erkennbar.

- NGC 2158: Ein weiterer offener Sternhaufen, der direkt neben M 35 liegt, aber viel weiter entfernt und älter ist, weshalb er kompakter erscheint.

- IC 443 (Gem A / Quallennebel): Ein berühmter Supernova-Überrest. Im Deutschen oft Quallennebel genannt, wegen seiner charakteristischen Form. Er ist der Überrest eines Sterns, der vor Tausenden von Jahren explodierte.

- IC 444: Ein Reflexionsnebel in der Nähe von Eta Geminorum.

- NGC 2174 (Monkey Head Nebula): Im Deutschen bekannt als Affenkopfnebel. Dies ist ein Emissionsnebel (H-II-Region) im Sternbild Orion, in dem neue Sterne entstehen.

Zusammenfassung der Region

Die von Ihnen genannten Objekte konzentrieren sich auf den Bereich der „Füße“ der Zwillinge. Diese Himmelsregion ist besonders reich an Objekten, da hier die Milchstraße verläuft. Das macht die Gegend zu einem bevorzugten Ziel für Astrofotografen, da sich dort helle Sterne mit farbenprächtigen Gasnebeln (wie dem Quallennebel) und dichten Sternhaufen (wie M 35) mischen.